特集

~みんなのオーガニック~

【連載】世界農業遺産が紡ぐ、食・農・地域の未来 ~ にし阿波の傾斜地農耕システム②

教育テック大学院大学 教授

BIOFACH JAPAN 2025 実行委員

「世界農業遺産を巡るシリーズツアー」監修

2. 「限界集落から未来へ」—実生ユズの栽培に挑む

徳島県つるぎ町貞光・吉良地区は、かつて子どもの笑い声が響いた山里でしたが、今は20名ほどの高齢者が暮らす限界集落となっています。そんな場所で、理学療法士として大阪から移り住み、有機栽培ユズ栽培に挑戦するのが、吉岡香織さん(47)です。祖父母が暮らす、子供のころから遊びに来ていた場所でもあり、いずれ家族でこういうところで暮らしたいと思っていたことから、15年前に移住しました。

香織さんが育てるのは、化学肥料も農薬も使わないオーガニックな「つるぎ柚子」。剣山の麓で昼夜の寒暖差と澄んだ空気、水、カヤを活かして、健康で香り高いユズ、を育てています。50アールに約450本。皮と果汁100%のジャムやピール、柚子酢など加工品も手がけ、香りと味わいで全国にファンを広げています。

さらに2023年から、「実生(みしょう)ユズ」にチャレンジしています。種から育てる実生ユズは、樹齢100年以上になると言われています。実生ユズは接ぎ木のユズよりも、香りや味が倍近く濃いのも特徴の一つ。香織さんは自ら育てた苗100本を標高350mの斜面地に植樹しました。まさに「にし阿波の傾斜地」です。もちろんカヤも肥料にしています。収穫までには18年かかりますが、「後世へ伝えるユズを作りたい」と希望を胸に育てています。

条件不利な山間地の農業、集落の高齢化も進みますが、「ユズ栽培を通じて世代を超えてつながる場をつくる」という強い使命感があります。都市部の人々を招いた収穫体験やイベントの開催も行い、「ユズを通じて仲間をひろげ、楽しく地域にお金が落ちる仕組み」を作っていきたいと考えています。

「実るのは18年先かもしれへんけど、その間に人と人をつなぐことができたら、もうそれで最高や。」香織さんの笑顔には、ユズと共に未来を耕す希望が満ちていました。実生ユズ、味わってみたいですね。

ふるさとが好きになる。学校教育での活用法

「“ななめ”の畑で育つ、まっすぐな心 ―にし阿波のふるさと学習の実践」

にし阿波地域(美馬市・三好市・つるぎ町・東みよし町)では、世界農業遺産に認定された急傾斜地農法を地域の宝と捉え、子どもたちの学びに活かす独自のふるさと教育が展開されています。この取組は、単なる知識伝達にとどまらず、地域資源を核にした体験的学習によって、子どもたちにシビックプライド(地域に対する誇り)を育んでいます。

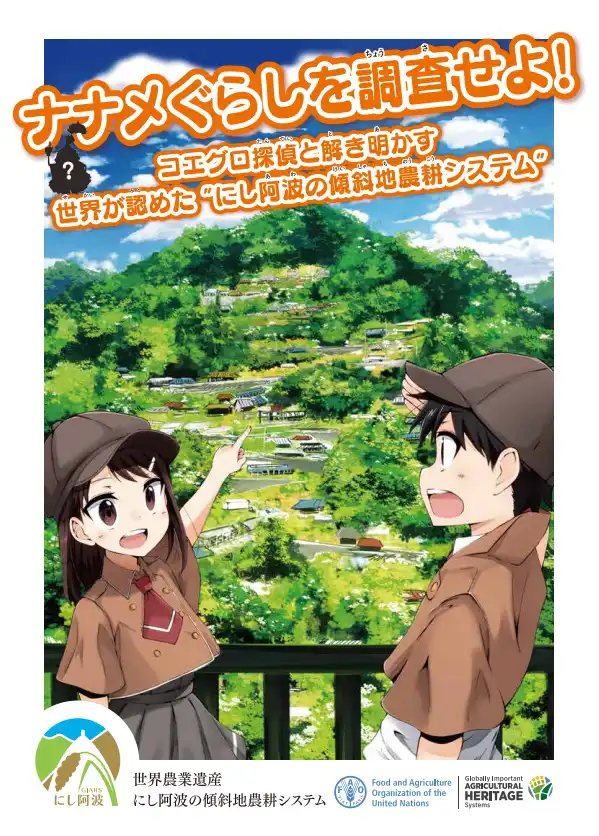

小学校では、2021年から全児童を対象に、世界農業遺産を紹介するオリジナルの消しゴムや下敷き、クリアファイルが配布され、身近な文具として愛用されています。また、5年生では、漫画教材『ナナメ暮らしを調査せよ!』を用いた出前授業が行われ、地元農家や役場職員が講師となって講義を行っています。さらに、つるぎ町の小学校では、夏の雑穀収穫、秋の出前授業、冬の給食提供という年間を通じた生産・学習・食の循環型学習は、教室の学びと農業の営みが融合したものです。さらに、12月の学習発表会では、児童による劇やマルシェを通してその成果が地域住民と共有され、子どもたちの誇りを形にする機会となっています。

中学校でも社会科の授業に組み込まれた形での出前授業が行われるなど、学校のカリキュラムと連動した学びが展開されています。地域農家との対話や現地見学を通じて、身近な農業遺産への理解が深まり、「私たちの地域にはこんなすごいものがある」という気づきが、郷土愛を育む契機となっています。

高校では、各校が探究学習の一環として地域農業に取り組んでおり、農家への聞き書きや、地域食材を活用したメニュー開発、さらには農水省主催のフードコンテストへの応募など、実践的かつ創造的な学習が進められています。コンテストでは2年連続で受賞を果たすなど、外部評価も高く、学校教育を地域づくりへとつなげる優れたモデルとなっています。

こうした取組の蓄積によって、ほとんどの子どもたちは世界農業遺産や「にし阿波の傾斜地農法」について理解しており、自らの言葉でふるさとの価値を語れるようになっています。大学や都市部に進学しても「私は世界農業遺産にし阿波の傾斜地農法の地域で育った」と誇りをもって語ってくれることでしょう。教育の力が地域の未来を照らす可能性が垣間見えます。

このように、にし阿波のふるさと教育は、学校・地域・行政が手を携え、地域の暮らしや営みを学びに変えることで、持続可能な地域づくりを担う人材を育んでいます。世界農業遺産の認定当時に小学校5年生だった子どもたちは、今や高校3年生。つるぎ町役場の担当者は、「たとえ大学進学で都市に出ても、いつか地域に戻ってきてくれると信じて取り組んでいます」と語ります。地域への誇りや愛着は、一朝一夕に育まれるものではありません。だからこそ、次代の担い手を信じ、時間をかけて丁寧に種をまき続けること、それが、地域を未来につなぐ確かな道なのではないでしょうか。

※世界農業遺産を巡るシリーズツアー(Beyond Organic企画) 「徳島県にし阿波地域 にし阿波の傾斜地農耕システム編」(2025年6月16~17日開催)にて取材

https://grainmeister.org/giahstour/

今後のツアーの予定が掲載されています。

大和田順子さんプロフィール:

博士(事業構想学)、教育テック大学院大学 教授/地域力創造アドバイザー

東急グループ、イオングループ等にてソーシャルマーケティングの実務を経て、2002年環境と健康を大切にするライフスタイル「LOHAS(ロハス)」を日本に紹介、普及に尽力。近年は「SDGs未来都市」、世界農業遺産認定地域の活性化、地域イノベーションなどに関する実践・調査・研究を行う。

2014年~2020年、農林水産省「世界農業遺産等専門家会議」委員。2022年3月、総務省「令和3年度ふるさとづくり大賞」個人表彰部門で総務大臣賞受賞。2021~2023年度、同志社大学総合政策科学研究科ソーシャル・イノベーションコース教授。2024年10月~立命館大学日本バイオ炭研究センター客員教授。2025年4月、教育テック大学院開学、教育経営コース教授。

「世界農業遺産を巡るシリーズツアー」監修、同行。BIOFACH JAPAN 実行委員

主な著書:『ロハスビジネス』(共著、2008年、朝日新書)、『アグリ・コミュニティビジネス』(単著、2011年、学芸出版社)、『SDGsを活かす地域づくり』(共著、2022年、晃洋書房)他。

国内の世界農業遺産を巡るツアーについては、こちら

https://grainmeister.org/giahstour/